L'affaire DSK a permis à la planète entière de voir, grâce aux images tournées dans le tribunal de New-York, comment procédait la justice américaine, de façon bien différente de la justice française. Il est un autre domaine où les législations sont différentes: il s'agit des droits d'auteur. Pour qu'une œuvre littéraire française tombe dans le domaine public, il faut 70 ans. Avant cette date, il n'est pas possible de la rééditer sans l'accord des ayant-droits de l'auteur.

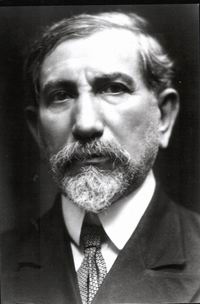

Pour tourner la difficulté, certains sites internet qui veulent diffuser des ouvrages français sont domiciliés aux Etats-Unis où le délai peut être bien plus court. Il en est ainsi pour Maurras.net qui veut faire connaître les écrits

de Charles MAURRAS, décédé en 1952.

Pour tourner la difficulté, certains sites internet qui veulent diffuser des ouvrages français sont domiciliés aux Etats-Unis où le délai peut être bien plus court. Il en est ainsi pour Maurras.net qui veut faire connaître les écrits

de Charles MAURRAS, décédé en 1952.

Connu pour avoir dirigé le mouvement nationaliste et royaliste de l'ACTION FRANÇAISE, cet homme politique et écrivain avait rédigé dans sa jeunesse un texte sur CARGESE. Le 17 mai dernier, Maurras.net vient de publier ce récit du voyage que fit le jeune Charles MAURRAS, intrigué par la présence d'une colonie grecque en Corse. La version initiale fut publiée en novembre 1900 dans "La Revue hebdomadaire" sous le titre "Les Cargésiennes", mais le site l'intitule "Une ville française et grecque", nom d'ailleurs donné dans le recueil "Anthinéa" de 1901.

Les extraits ci-dessous ont l'intérêt de nous décrire le paysage entre TIUCCIA et SAGONE vu depuis la diligence, pendant l'été 1897. Pour les comprendre, il faut savoir que Charles MAURRAS (il avait alors 29 ans), Provençal né à MARTIGUES, était tout pétri d'hellénisme. Il tombera amoureux de CARGESE. Saviez-vous qu'AJACCIO était comparable à ATHÈNES, que TIUCCIA pouvait s'appeler ELEUSIS et que le LIAMONE ressemblait au fleuve CÉPHISE? La seconde partie du texte reproduit l'émoi que suscite en lui la vue d'une asphodèle à SAGONE.

"Il est des courses plus faciles. L'aller et le retour veulent quatorze heures de diligence. Je les affrontai et fis bien. Aux régals dont je me flattais, la route en ajouta que je n'avais guère attendus.

Tacheté de verte broussaille et de petits bois, fourré de lentisques, de myrtes et d'arbousiers, hérissé de roches à pic, le paysage corse est fougueux. Il a le mouvement et la vie d'une terre neuve, le pittoresque tourmenté de la manière romantique. Mais à mesure que nous nous rapprochions de Cargèse, il semblait s'adoucir. Sans perdre de vigueur féconde, il gagnait quelque chose de la grâce et de la majesté de nos vieux pays. Je crus voir naître sous mes yeux cet élément de grâce fine relevée d'un grand air historique.

(...)

La route est pratiquée sur une dentelle de caps. Celui qui porte la tour ruineuse de Capigliola (son nom véritable est CAPIGLIOLO, voir photo ci-contre) venait d'être doublé et, bien que je n'y eusse jamais mis le pied de mes jours, le paysage nouveau qui s'épanouit en ce lieu devint aussitôt familier. Il me parlait si bien que j'en pouvais nommer avec exactitude tous les cantons ; mais c'était, il est vrai, de noms bien inconnus de mes compagnons de banquettes, tous marins, boutiquiers et cultivateurs d'alentour. Chacun de ces lieux corses recevait un nom grec, pour sa parfaite identité ou du moins pour sa ressemblance inexprimable avec le coin d'Attique dont il ressuscitait la forme et la couleur.

Je croyais redescendre le segment de la Voie Sacrée qui commence où débouche le vallon du Mystique sur les eaux du golfe d'Athènes. Je ne sentais plus que dix stades entre la ville de Périclès et mes yeux. C'est Athènes que je quittais, non Ajaccio. Les hauteurs septentrionales, que le cocher barbare s'obstinait à nommer Lozzi, me repeignaient l'Acrocorinthe et, plus bas, de blanches maisons sur une plage figuraient, point par point, Mégare et Lefsina, qui est l'Éleusis d'autrefois. Oui, je regagnais Éleusis ! Une fièvre pieuse recommençait de battre à mes poignets et à mes tempes. Et, comme alors, la masse abrupte, nue et sévère du Parnès fermait l'horizon au levant. Si, dans la mer occidentale, mes yeux cherchaient en vain de leur mouvement machinal un îlot ressemblant à la crête de Salamine, tous les autres détails de la route corse me faisaient négliger ce vide brillant de la mer. Comme près d'Éleusis, s'élevait le parfum, mêlé de violette et de sel, qui monte des marais salants. Même teinte rouge des terres. Même direction des chemins. La composition générale du pays était aussi la même. Seulement, çà et là, quelques eucalyptus essayaient de me dérouter.

(plaine du Liamone - photo Google Maps)

(plaine du Liamone - photo Google Maps)

Leurs troncs échevelés qui laissent reluire par place un aubier rose pâle devinrent bientôt plus pressés. Entre la colonnade, un petit fleuve se montra. Il s'appelle Liamone et, selon l'usage commun des fleuves corses, s'égoutte dans la mer plutôt qu'il ne s'y jette. Une longue nappe sans déversoir s'est donc formée de part et d'autre de l'embouchure. Quoique l'air parût immobile, la pente des eaux presque nulle, l'étang était tout sillonné de petites rides et leur frisson se continuait à la cime des bouquets de joncs émergeants. Une pareille vue reforma tous mes souvenirs un instant désunis par les eucalyptus, et elle leur donnait un nouvel accent. Suivant le grand chemin, entre le marais du Liamone que tourmente la fièvre, et les clairs et salubres flots, il m'était impossible de ne pas évoquer sur ma gauche la mer d'Athènes et, à droite surtout, les menues flaques frissonnantes déterminées par le Céphise Éleusinien. Comme le chemin de Cargèse, la Voie Sacrée se trouve prise, en avant d'Éleusis, entre les marais et la mer.

(pont du Liamone en décembre 2009 - photo Google Maps)

(pont du Liamone en décembre 2009 - photo Google Maps)

Elle traverse le Céphise sur un petit pont de pierre analogue à celui qu'on a jeté sur le Liamone ; les antiques rhetoi bouillonnent à peu près de même manière que cette onde maigre et furieuse, mystérieusement crispée et rebroussée, comme d'une aile oblique qui courrait sans fin sous les eaux.

Au delà de Sagone, une longue fleur d'asphodèle, dressée sur un talus sauvage, mit

le  comble à mon illusion. Je vis plus tard que l'asphodèle est fort commune en Corse, autant que

dans notre Provence. Mais, pour celle-ci, la première aperçue entre les buissons, je faillis crier de plaisir. Flétrie et durcie par l'été qui l'avait réduite à la grêle forme d'un candélabre à

demi privé de ses branches, sa vue ne laissa point d'évoquer avec une vivacité extrême les beaux soirs de printemps où, du flanc de l'Hymette, je regardais le souple et élyséen arbrisseau, seul

vêtement de la colline, plier avec langueur au jeu d'une brise amollie.

comble à mon illusion. Je vis plus tard que l'asphodèle est fort commune en Corse, autant que

dans notre Provence. Mais, pour celle-ci, la première aperçue entre les buissons, je faillis crier de plaisir. Flétrie et durcie par l'été qui l'avait réduite à la grêle forme d'un candélabre à

demi privé de ses branches, sa vue ne laissa point d'évoquer avec une vivacité extrême les beaux soirs de printemps où, du flanc de l'Hymette, je regardais le souple et élyséen arbrisseau, seul

vêtement de la colline, plier avec langueur au jeu d'une brise amollie.

Le conducteur, montrant du fouet un confus amas de rocailles brisées au penchant d'un coteau, jeta une

indication :

— Paomia."

/image%2F0574608%2F20240307%2Fob_41f614_st-joseph-1er-mai-vico.jpg)

/image%2F0574608%2F20240415%2Fob_abface_carnaval-2.jpg)

/image%2F0574608%2F20240425%2Fob_1c5868_repas-sanglier.jpg)